|

Légendes de gauche à droite :

1/ Alphonse Bertillon, Assassinat de Monsieur Canon, boulevard de Clichy, le 9 décembre 1914 : vue par renversement, Préfecture de police de Paris, Service de l’Identité judiciaire. © Archives de la Préfecture de police de Paris.

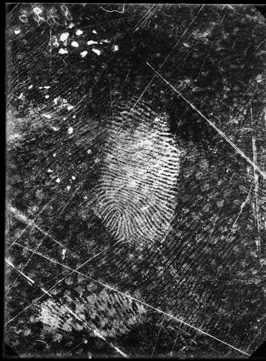

2/ Rodolphe A. Reiss, Empreintes digitales relevées sur une toile cirée, 25 novembre 1915, Grand-Chêne, Lausanne, Vaud. Collection de l’Institut de police scientifique de l’Université de Lausane. ©R. A. Reiss, coll. IPSC.

3/ Richard Helmer, montage vidéo représentant Joseph Mengele grâce à la technique de « superposition visage / crâne ». à partir de deux images sources du crâne et du portrait de Josef Mengele. Laboratoire de l’Institut Médico-légal de São Paulo, Juin 1985. © Photo Richard Helmer, Courtesy Maja Helmer, 1985.

|

|

texte de Audrey Parvais, rédactrice pour FranceFineArt.

Comment les images peuvent-elles constituer la preuve de l’existence d’un crime ? Voici en substance la question que pose, à travers 11 cas bien distincts, l’exposition « Images à charge », au titre particulièrement explicite, présentée au Bal.

Photographier pour prouver

Des premiers pas de la photographie métrique, inventée au début du vingtième siècle par Alphonse Bertillon, à la reconstitution d’une attaque de drone ayant eu lieu en 2013, la photographie est ici représentée non pas comme une œuvre d’art mais bien comme le support d’une science forensique qui n’a cessé de se développer. Prouver qu’il y a crime – individuel ou collectif – mais aussi apporter des éléments de réponse, voici leur fonction. À commencer par les premiers clichés de Bertillon qui, sur leur papier jauni de la Préfecture de police de Paris, donnent à voir la mort dans toute sa violente crudité, sans tabou et de manière purement objective. De « L’Assassinat sur la personne de Madame Langlois » (1905) dont à « L’Affaire Poëckoës » (1913), photographie présentant un homme étendu sur le ventre et dont le dos porte les marques flagrantes de violence, la vue plongeante choisie par Bertillon permet non seulement de constater la mort mais aussi de prendre la pleine mesure du crime et de l’environnement dans lequel il s’est déroulé. Les clichés de Rodolphe A. Reiss, eux, démontrent une approche beaucoup plus analytique, enregistrant les données, les indices d’une scène, traces de pas (« Affaires des chemins des fédéraux », 1907) ou marques sur les meubles (« Rayures sur bois de lit », 1907), pour qu’ils servent ensuite la réflexion des enquêteurs.

Mais la photographie ne sert pas uniquement à prouver le crime individuel ; elle démontre aussi l’existence du crime collectif, parfois du crime d’État, malgré certaines limitations. L’exemple du procès de Nuremberg démontrerait presque à lui seul la puissance de l’image comme preuve. Comment en effet attester de l’existence monstrueuse, inimaginable, des camps de concentration et d’extermination instaurés par l’Allemagne nazie ? En montrant les corps décharnés des survivants et les cadavres recouverts de neige aux membres tordus qu’a découverts avec horreur l’armée américaine. Des images qui prouvent alors la crédibilité, la réalité aussi horrifiante soit-elle, de l’affirmation de l’existence des camps, qui met les bourreaux face à leur crime et influencent la décision de leurs juges. Et plus grande est l’atrocité, plus la preuve visuelle est nécessaire. Difficile en effet de réfuter les accusations de génocide portées contre le nazisme, mais aussi contre des gouvernements plus proches de nous dans le temps. La destruction de Koreme, petit village du Kurdistan irakien rasé en 1988 par Saddam Hussein, s’illustre ainsi par des clichés de squelettes et des fosses dans lesquels ils ont été négligemment balancés avant d’être recouverts de terre. Ce n’est qu’un cas parmi tant d’autres mais qui contribue à mettre en évidence sans doute possible l’application d’une politique de destruction de tout un peuple. Mais la photographie, au-delà de prouver l’exécution de ces hommes, permet aussi, en fonction de leur position dans les fosses et grâce aux témoignages des survivants, de leur rendre leur identité et leur dignité.

Soumise à l’interprétation

Mais qu’en est-il quand l’image est détournée, qu’elle est utilisée pour établir de fausses vérités ? Tel est le cas des terribles portraits, rétrospectivement chargés d’émotions, réalisés lors de la Grande Terreur, au moment d’une purge aussi aveugle qu’implacable menée par Staline entre 1937 et 1938. Sur un écran, défilent ainsi des visages pâles, certains terrifiés, certains sereins, d’hommes et de femmes, de jeunes gens comme de vieillards, accompagnés chacun d’une légende porteuse d’un sentiment d’horreur. Car ce sont ici des victimes, innocentes pour la grande majorité, de l’appareil soviétique qui en fait des criminels, coupables d’œuvrer contre l’État. Utilisées pour certifier l’identité du condamné avant son exécution, ces photographies servent depuis de témoignages contre le régime stalinien. Elles opèrent alors une forme de renversement. Les victimes sont bien toujours face à l’objectif mais c’est bien le bourreau qui se trouve derrière. Malgré elles, et en totale opposition avec leur premier dessein, elles permettent de prouver le meurtre pur et simple, inqualifiable et injustifiable, de ces personnes dont l’existence a ensuite été effacée.

L’image peut donc constituer une preuve mais uniquement quand elle est soumise à l’interprétation, qui, elle, peut être erronée. Si la superposition d’un crâne avec différentes photographies de Josef Mengele, « l’Ange de la Mort » du camp d’Auschwitz, réalisée en 1984 par le pathologiste Richard Helmer, permet de démontrer que le squelette retrouvé aux alentours de São Paulo est bien le sien, n’existe-t-il pas néanmoins une part de subjectivité ? N’y voit-on pas en effet uniquement ce que l’on veut y voir ? La question se pose d’autant plus lorsque la photographie est mise face à ses propres limitations. Les exemples de l’attaque de drone à Miranshah en 2013 et de la contestation, toujours d’actualité, de la présence historique de familles bédouines dans le désert de Néguev illustrent pleinement l’importance de l’interprétation, et de sa facilité à être contestée. Si d’anciennes tombes sont visibles dès 1945 sur une parcelle du désert, le grain des photographies prises du ciel empêche une analyse véritablement objective. Aussi les taches, reliefs et dégradés de couleur peuvent-ils être aujourd’hui interprétés de différentes manières. Au final, aussi objective qu’elle tente d’être, la photographie, utilisée dans les sciences forensiques, ne permet pas toujours d’établir la véracité des faits…

Audrey Parvais

|

|

extrait du communiqué de presse :

Commissariat :

Exposition conçue par Diane Dufour avec Luce Lebart, Christian Delage et Eyal Weizman

et la contribution de Jennifer L. Mnookin, Anthony Petiteau, Tomasz Kizny, Thomas Keenan, et Eric Stover Scénographie par l’Atelier Maciej Fiszer.

Exposition co-produite avec The Photographers’ Gallery (exposition du 2 octobre 2015 au 10 janvier 2016)

et le Nederlands Fotomuseum à Rotterdam (exposition du 22 mai au 28 août 2016)

Première exposition au Bal sans oeuvre et sans artiste, Images à charge est consacrée à l’image produite en tant que preuve par des experts, chercheurs et historiens dans des cas de crimes ou de violences individuelles et collectives.

Sont présentés onze cas depuis l’invention de prises de vue « métriques » de scènes de crimes au XIXe siècle, jusqu’à la reconstruction d’une attaque de drone au Pakistan en 2012. Pour chaque cas, un contributeur revient sur son contexte historique et géopolitique d’apparition, la finalité des images et leurs conditions de production.

« Voir, c’est croire ». La capacité d’attestation de l’image, qui prévaut dans la perception commune, est d’autant plus avérée dans le champ légal. La photographie révèle, enregistre, valide, certifie et l’usage courant de photographies dans les tribunaux, qui suit de peu l’invention du médium, le démontre : le pouvoir de vérité de l’image est un instrument de conviction essentiel au service de la justice. En réalité, ce pouvoir de vérité a toujours été ardemment débattu, parfois légitimement contesté et souvent contredit.

Comment les traces, les signes ou les symptômes d’un acte criminel peuvent-ils être découverts, compris et validés par l’image ?

Comment des dispositifs de capture ou de présentation de l’image sont-ils conçus par les experts pour renforcer son caractère probatoire ?

Comment l’image se construit-elle dans un discours scientifique et historique de vérité ?

Le dispositif renforce la force probatoire de l’image

Le mot anglais forensis (et sa version francisée la forensique) se définit comme « la mise en oeuvre de moyens scientifiques et technologiques pour enquêter et établir des faits devant des tribunaux ou d’autres forums ». Par ses vertus documentaires, l’image constitue un moyen privilégié d’établir ces faits. Étymologiquement, preuve et document sont d’ailleurs liés. Mais que peut-on vraiment apprendre de ce que l’on voit sur une image ? L’image du crime dévoile et occulte en même temps, en livrant des indices trompeurs, tronqués ou parcellaires de ce qui est advenu. Plus que tout autre fait, le fait criminel se révèle opaque, indescriptible, irreprésentable.

L’enjeu est donc pour les experts de construire un dispositif d’images, un artifice à même de révéler la substance de l’image, sa vérité. Le dispositif a pour objectif de montrer ce qu’a priori, on ne peut pas voir. Il rend visible l’invisible. Ainsi, Alphonse Bertillon construit l’espace métrique de la scène de crime ou Richard Helmer superpose l’image du crâne et les visages de Josef Mengele. Rodolphe A. Reiss révèle des signes imperceptibles à l’oeil nu, comme des traces de sang sur un linge lavé. Parfois, c’est la matière même de l’image qui est sondée : les silhouettes des victimes de l’attaque d’un drone à Miranshah sont-elles réellement incrustées dans les pixels de l’image ?

Le dispositif visuel permet aussi d’ordonner le chaos du crime. À la violence infligée aux corps et à la matière, succèdent l’ordre et la rigueur de l’analyse scientifique. La scène du crime soigneusement quadrillée, les lois optiques, mathématiques ou de causalité peuvent s’exercer et produire des données chiffrées facilement transposables en plans, statistiques et schémas 3D. Les dessins de l’archéologue James Briscoe établissent le plan exact des fosses communes de Koreme, au Kurdistan irakien. Les images aériennes réalisées par les britanniques en 1945, permettent de dresser une carte précise du territoire palestinien, avant même la création de l’État d’Israël et les violences perpétrées contre les Bédouins.

Dispositifs de captation, d’interprétation, les experts élaborent aussi des dispositifs de monstration de l’image. L’exemple le plus frappant reste la décision du juge Jackson, procureur au procès de Nuremberg, de placer au centre de la salle du tribunal l’écran destiné à montrer le film sur les camps de concentration à charge contre les prévenus nazis et d’éclairer leurs visages pour filmer leurs réactions face aux images de leurs crimes.

Les paradoxes du dispositif

Bien réelle, la mise en oeuvre par les experts de ces dispositifs d’images n’en demeure pas moins paradoxale. L’objectivité de l’image utilisée à des fins judiciaires n’est pas une donnée mais quelque chose qui s’élabore, se construit. Pour y parvenir, le dispositif doit faire disparaître la subjectivité de l’expert, atteindre un idéal de transparence de l’image, de neutralité du point de vue. La disparition de l’expert en tant qu’auteur, c’est à ce prix que l’image accède au statut de preuve. Les graduations qui bordent les images de Bertillon livrent la scène aux déductions mathématiques du juge ou des jurés. Le Livre de la destruction de Gaza adopte la forme d’un inventaire rigoureux des bâtiments détruits en 2009 après les attaques israéliennes.

Autre paradoxe, l’image produite par les experts occulte souvent la dimension personnelle du crime et ce, alors que l’image a justement pour finalité d’identifier la victime des actes de violence et le coupable à l’origine de ces actes. Ainsi, l’accumulation terrifiante des portraits des victimes de la Grande Terreur en ex-URSS, entre 1937 et 1938, ne concentre pas notre regard sur la tragédie vécue par chaque individu, chaque famille, mais révèle l’étendue du crime collectif d’État et démonte la mécanique aléatoire imparable des exécutions.

Enfin, les images d’actes criminels se distinguent par le fait qu’elles transgressent un tabou, celui de la représentation de la mort. Leur finalité est de montrer sans critère esthétique, de témoigner sans critère moral. Les photographies de Bertillon ou celles de Susan Meiselas des fosses communes de Koreme le montrent bien. Ces images qui paraissent « sans loi » existent pour que justice soit faite.

Le dispositif n’est pourtant pas la garantie pour l’expert d’établir les faits de manière irréfutable. Se rapprocher de la vérité est un exercice complexe, périlleux, non exempt de calculs de probabilités et de marges d’erreur. L’expert ne capte souvent que des indices fragiles, un scénario hypothétique, des bribes de vérité. À Douaumont, près de Verdun, les bombardements incessants du fort par les deux camps induisent une perte totale de repère temporel. Le dispositif des prises de vues « avant / après », qui permet d’évaluer l’impact des bombardements, est devenu un état permanent. L’image-preuve est bien là mais l’attribution possible des responsabilités se dissout dans le brouillage du temps et le chaos permanent de la guerre.

Exposer et publier ces images implique de les déplacer de leur cadre habituel de perception. Nous avons tenté de comprendre comment, quand et par qui elles ont été produites, et de proposer une perspective critique sur leur statut – ni documents purs, ni images symboliques, ni preuves en soi. Pour l’enquêteur comme pour le spectateur, mettre en action une pensée en images, c’est déjà trouver une fenêtre de vérité.

Diane Dufour, commissaire

Exposition présentée dans le cadre des 5 ans du BAL. Un ouvrage (en versions française et anglaise) co-édité par les Éditions Xavier Barral et LE BAL accompagne l’exposition.

Les 11 cas présentés dans l’exposition

• 1903 – Alphonse bertillon / La photographie métrique de scènes de crime, par Luce Lebart

• 1906 – Rodolphe A. Reiss / Traces, taches, empreintes... Découvrir des détails invisibles à l’oeil, par Luce Lebart

• 1902-1939 – L’homme du suaire / LA « première photographie de crime », par Luce Lebart

• 1914 – La guerre vue du ciel / avant et après un bombardement, par Anthony petiteau

• 1937-1938 – La grande terreur en URSS / portraits des condamnés d’un crime d’état, par Tomasz Kizny

• 1945 – Le procès de Nuremberg / confronter les nazis aux images de leurs crimes, par Christian Delage

• 1985 - Le crâne de Mengele / « Le procès des os », par Thomas Kenan & Eyal Weizman

• 1992 – La destruction de Koreme, Kurdistan irakien / cartographier les fosses communes par Eric Stover

• 2009 – Le livre de la destruction / inventaire par le gouvernement palestinien des bâtiments détruits suite aux attaques israéliennes, par Eyal Weizman

• 2013 – Attaque de drone à Miranshah / décrypter un témoignage vidéo par Eyal Weizman & forensic architecture

• 1945-2014 – Les revendications des Bédouins sur leurs terres dans le désert du Néguev - L’histoire à la limite du seuil de détectabilité, par Eyal Weizman

|