|

Légendes de gauche à droite :

1/ Luca Dellaverson, 67 - F -4, 2014. Impression jet d’encre, résine époxy et acrylique sur toile. 167,5 x 129,5 cm. © Courtesy de l’artiste et Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles.

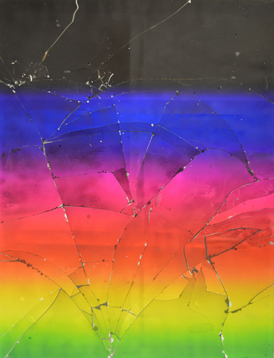

2/ Luca Dellaverson, Untitled, 2015. Résine époxy et impression jet d’encre traitée aux UV sur verre avec support en bois.167,64 x 129,54 cm. © Courtesy de l’artiste et Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles.

3/ Luca Dellaverson, Jungle Barré, 2015. Impression jet d’encre, résine epoxy et acrylique sur lin. 167,64 x 129,54 cm . © Courtesy de l’artiste et Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles.

|

|

texte de Sylvain Silleran, rédactrice pour FranceFineArt.

Pour la première exposition de Luca Dellaverson en France, la galerie Nathalie Obadia devient un champ de bataille punk. Des rêves brisés des années 70 au désenchantement des années 90, Ni Dieu Ni Maître est un cri de contestation, une jeune pousse fleurissant sur les décombres d'un monde épuisé.

Des miroirs brisés pétrifiés dans une gangue de résine semblent des vestiges archéologiques. La matière translucide les recouvrant neutralise leur pouvoir réfléchissant, les rendant obsolètes. Privée de son pouvoir sur la lumière, vide de toute image intelligible, la surface du miroir devient stérile. Le reflet du monde se retrouve avorté et meurt d'une lente agonie en formes floues et mates. Un arc en ciel irisé sur une plaque de verre se fond dans une dernière couleur, un noir profond. Les teintes métallisées ont perdu leur brillance que seul l'éclatement en brisures ravive quelque peu. Les petites nuances dans le positionnement des morceaux font varier l'intensité lumineuse comme un dernier souffle de vie avant une asphyxie inéluctable.

Reflet de l'espoir des années 70, deux grandes photographies d'étudiantes de Kaboul, libres et audacieuses, inconscientes alors de la chappe de plomb qui s'apprête à les ensevelir, sont imprimées sur des panneaux de bois. Le bois est ajouré de fragments des phrases d'Un coup de dés de Stéphane Mallarmé, donnant aux mots l'impact de slogans révolutionnaires. Dans ce noir et blanc teinté de sépia, le texte perd sa force poétique et politique, se dissolvant en un flux d'informations, dépêches de journaux ou de télévision. La trame d'impression apparente évoque l'écran sur lequel, devant nos regards blasés et amnésiques, défile sans fin l'histoire.

Des impressions pixellisées sur lesquelles des flèches noires copiées/collées s'affrontent comme deux armées opposées ont la puissance symbolique d'affiches de propagande. Leur surface est brillante, plastifiée, synthétique, donnant un aspect de production manufacturée de masse à une œuvre portant les caractéristiques irrégulières d'un travail manuel. Ces flèches se répondant en images miroirs déchirent l'espace dans une dualité plastique. Elles définissent une tentative d'écriture nouvelle, futuriste et post-apocalyptique, recréée par des survivants sur les cendres de notre civilisation défunte. Ces caractères ont cela d'effrayant qu'ils nous parlent de l'écrit contemporain à base d'émoticons qui est en train de se créer sur les réseaux sociaux et tend à remplacer les mots.

Sur des écrans vidéos recouverts de résine ou disposés face à face contre le mur défilent (selon l'artiste) des images piratées. Seul se distingue la bande son: voix et musique indé des années 90. Les images rendues inaccessibles à notre regard exhalent un faible halo lumineux fantômatique. Le procédé matériel, assemblage d'appareils et de gros câblage apparents, semble une expérience de laboratoire destinée à rendre visible le spectre post-mortem immatériel de générations oubliées, de leurs chants et de leur littérature.

Ni Dieu ni maîtres a la noirceur punk de l'abandon de tout espoir. Il en émerge pourtant presque imperceptiblement de la couleur, légère comme de la vapeur, aux formes embryonnaires. De ces étincelles d'une humanité qui ne peut s'arrêter de croire et de créer, entre souvenirs et rêves, de nouvelles flammes sont sûres de s'allumer.

Sylvain Silleran

|

|

extrait du communiqué de presse :

La Galerie Nathalie Obadia présente Ni Dieu Ni Maître, la première exposition en France de Luca Dellaverson à l’occasion de cette nouvelle collaboration avec l’artiste américain.

Né en 1987, Luca Dellaverson examine la construction et la déconstruction simultanée de nos cadres de références dans une société en constant changement, à travers ses objets et ses produits culturels.

Ses oeuvres combinent une dimension intangible - l’image vidéo, la lumière des écrans LED et la lumière naturelle, des formats sonores, l’impression à jet d’encre, la création d’une police ou le piratage de films ; à une très forte matérialité dans le choix du médium - la résine époxy, des structures de châssis en bois et métal, des panneaux en verre, contreplaqués de bouleau et plexiglas, le ponçage.

À l’occasion de Ni Dieu Ni Maître, Luca Dellaverson présente une oeuvre de la série des verres brisés, une installation vidéo et sonore en quatre panneaux, deux impressions photographiques sur bois, et deux compositions d’une série en hommage au peintre français Martin Barré - initiée en 2013. En assimilant l’histoire récente de la décennie des années 90, l’artiste américain parle du désenchantement caractéristique de sa génération qui a vu l’émergence inexorable d’une consommation effrénée sous couvert d’un certain progrès. C’est de ce changement précipité et obstiné des techniques dont il parle lorsqu’il immobilise un I-phone dans de la résine époxy : tel un vestige archéologique, l’appareil daté d’une poignée de mois évoque sa propre obsolescence programmée et par là notre mémoire fuyante.

Luca Dellaverson observe un véritable respect pour les figures littéraires et artistiques dont les références abondent dans son travail. Pour cette première exposition en France, Luca Dellaverson cite Guy Debord, Stéphane Mallarmé et propose de nouvelles pièces autour de la série des flèches à la bombe aérosol de Martin Barré, après des hommages rendus dans ses oeuvres antérieures à Cady Noland, Robert Graces ou David Hammons. Ce panthéon personnel est mis en interdépendance à une autre mémoire plus collective et signifiante pour sa génération, dont le prisme de la pop culture lui permet d’invoquer Jurassic Park, Independance Day ou la musique des années 90. Le titre de l’exposition Ni Dieu Ni Maître fait lui même écho au slogan anarchiste qui était originellement l’intitulé du journal publié par le socialiste Louis Auguste Blanqui en 1880, et dont la culture contemporaine musicale s’est ensuite approprié l’usage - avec Léo Ferré en France dès les années 60, puis plus particulièrement avec le mouvement Punk.

Dans la lignée du corpus des verres brisés, Luca Dellaverson présente ici une nouvelle oeuvre miroir recouverte d’une impression de spectres colorés en all over. Coulée dans le moule d’un châssis avec de la résine époxy, la paroi de verre se brise au gré du durcissement de la matière dans une nouvelle temporalité de création où l’artiste laisse la main au médium, et une autonomie propre aux hasards des éclats.

Une démarche qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler les brisures reconstituées par Marcel Duchamp de La mariée mise à nue par ses célibataires, même, dont l’oeuvre déclarée par l’artiste « définitivement inachevée » avait trouvé son épilogue à la suite d’un transport malheureux dont l’artiste avait célébré le dommage, comme le dénouement nécessaire à l’accomplissement du Grand Verre.

L’inclusion de cette paroi vitrée dans la résine époxy confisque les reflets à la surface de l’oeuvre, distanciant toute velléité de projection de sa propre image pour le spectateur. Cet éloignement imposé est encore plus manifeste avec le choix du prisme coloré, qui absorbe davantage la lumière qu’il ne la réfléchit, favorisant le point de non reconnaissance avec le regardeur. La capacité du miroir à être un outil de représentation est ici contestée par la peinture. Une dualité s’installe entre le verre comme matériau fragile et cassant dont les ruptures constellent la paroi ; et la solidité compacte et figée de cette dalle en résine sculpturale.

De même, les 4 moniteurs LCD de l’installation vidéo perturbent notre entendement, puisque l’émission des images est elle-même brouillée par un recouvrement de la surface animée par de la résine époxy. Tandis que deux d’entre eux diffusent des extraits de la Société du Spectacle de Guy Debord, les deux autres écrans produisent un montage vidéo de l’artiste assorti d’une bande-son des années 90 qui reflètent l’éducation musicale de Luca Dellaverson, qui est aussi celle d’une génération à part. La mise en corrélation de ces deux thèmes sonores propose une approche non confrontationnelle entre « l’attitude culturelle du Punk Rock Américain et le dandysme académique Français » selon l’artiste. La diffusion en simultané des quatre pistes différentes embarrasse volontairement la compréhension individuelle de chacun des enregistrements, puisque le propos devient précisément celui de la dissonance qui en résulte.

Les deux impressions photographiques représentent des étudiants universitaires en 1978 à Kaboul, Afghanistan, quelques mois avant le coup d’état pro-soviétique qui entraînera ensuite la radicalisation du pays. Luca Dellaverson agrandit ces documents d’archives en noir et blanc pour les imprimer en couleur, laissant clairement apparaître à notre discernement les points colorés RGB des tirages grands formats. Les photographies sont imprimées sur du contreplaqué de bouleau sur lequel l’artiste a évidé dans la matière des segments de phrases d’Un coup de dés de Stéphane Mallarmé, dans une police récréée à partir des tatouages de prisonniers russes en alphabet cyrillique.

Il procède de la même manière pour les reproductions scannées puis tirées au jet d’encre en couleur d’après les flèches bombées de Martin Barré, qu’il intègre dans une composition peinte sur châssis tendu de lin, qu’il recouvre ensuite de résine époxy pour structurer cet assemblage. La distance est à nouveau déterminante pour la perception de l’oeuvre, qui se joue successivement de l’approche micro et macro du regardeur.

En intégrant les notions expérimentales et accidentelles dans son processus de réalisation, l’oeuvre de Luca Dellaverson propose un contenu qui reste ouvert à de multiples interprétations. La catégorisation des oeuvres de Luca Dellaverson n’est ni aisée, ni souhaitable, tant la transversalité de genres est activée : les verres brisés s’apparentent idéalement dans le format et l’accrochage à de la peinture, mais la dimension monumentale et la solidité de leur masse leur donnent une forme sculpturale, tandis que les oeuvres multimédia possèdent une présence picturale éloquente. Contre une certaine rationalité, Luca Dellaverson force le figement des choses et la désynchronisation pour produire des oeuvres infiniment pertinentes : la pétrification nous force à considérer le flux incessant et désenchanté qui nous englobe, sans pour autant que la nostalgie du passé nous empêchent d’embrasser la perspective d’un avenir meilleur.

|