|

extrait du communiqué de presse :

commissariat :

Karolina Ziebinska-Lewandowska, Conservatrice, Cabinet de la photographie, musée national d’art moderne

assistée de Julie Jones, Attachée de conservation, Cabinet de la photographie, musée national d’art moderne

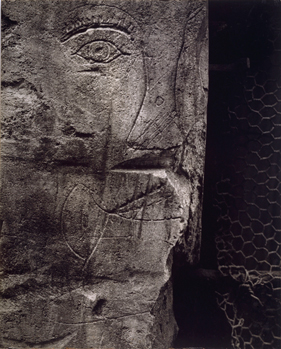

« Les graffiti ne veulent rien dire de plus qu’ils ne sont, mais ils sont beaucoup plus qu’ils ne disent. » Brassaï, extrait du livre Graffiti (1961)

À partir de la richesse de sa collection de photographies le Centre Pompidou consacre une présentation à la célèbre série Graffiti du photographe français d’origine hongroise, Brassaï.

Flâneur nocturne, Brassaï (1899–1984) s’intéresse dès le début de sa carrière aux quartiers « malfamés » de Paris et à la culture populaire. À l’issue de son fameux cycle Paris de nuit, il concentre son regard sur des dessins, signes et gribouillages inscrits sur les murs de la ville. Il est l’un des premiers, dans l’histoire de la photographie moderne, à penser intuitivement l’appareil photographique comme un outil de dissection de l’urbain. Il établit un protocole et entame un projet d’enregistrement systématique : au fil des années, Brassaï constitue un catalogue – un imagier populaire – des traces laissées sur les murs par les habitants de la ville. « Avec le langage du mur nous avons affaire non seulement à un important fait social, jamais encore étudié, mais aussi à une des plus fortes et plus authentiques expressions de l’art. » commentait Brassaï, en 1958, au sujet de sa série alors en plein essor.

Ces inscriptions trouvées et photographiées sont lues comme l’expression de l’inconscient de la métropole. Rassemblées dans les années 1950 pour des expositions et éditées dans le livre Graffiti (1961), elles sont soumises à une typologie proposée par l’artiste. Cette démarche inscrit sa pratique dans le contexte naissant de l’ethnologie et de la sociologie du quotidien.

La série des Graffiti, à laquelle le photographe a travaillé pendant plus de vingt-cinq ans, est riche de plus de cinq cents images, dont une partie reste méconnue. L’exposition présentée par le Centre Pompidou dans la Galerie de photographies, en dévoilant des inédits, propose un regard approfondi sur ce célèbre ensemble et sa fortune auprès des artistes et des écrivains proches de Brassaï : Pablo Picasso, Jacques Prévert, Jean Dubuffet, notamment.

Cette présentation se fait à travers une centaine d’oeuvres et de documents – les tirages d’époque des Graffiti de Brassaï, des maquettes des livres, revues et collages de Jacques Prévert ou des lithographies de Jean Dubuffet, issus des collections du Centre Pompidou, de l’Estate du photographe ainsi que d’autres collections privées et institutions parisiennes.

L’exposition permet de replacer, de manière inédite, cette série « culte » des Graffiti dans son contexte et d’éclairer la façon dont elle a été reçue et comprise en son temps.

Un ouvrage, Brassaï Graffiti, Le langage du mur par Karolina Ziebinska-Lewandowska en coédition Centre Pompidou / Éditions Xavier Barral accompagne l’expsoition.

« Graver sur un mur, c’est retrouver l’antique geste humain et aussi l’antique façon de découvrir le monde. Que de tels signes, paressant venir de si loin et doués d’un si grand pouvoir de fascination, puissent surgir de nos jours sous le ciel électrique de nos cités, c’est ce qui me frappait déjà il y a quelque trente an. » Brassaï, extrait du livre Graffiti (1961)

Extraits du catalogue, textes par Karolina Ziebinska-Lewandowska, commissaire de l’exposition Brassaï Graffiti

Les graffiti images latentes

Quelque cinq cents photos de pans de murs parisiens, dont environ cent vingt images connues, certaines légendaires, tel est, en chiffres, le monumental projet des Graffiti réalisé par Brassaï entre 1933 et 1956. La série, devenue un classique de l’histoire mondiale de la photographie, repose sur un geste simple de prise de vue frontale, cadrée de manière rigoureuse, de dessins et d’inscriptions sur les murs d’une capitale, et réunies en une collection.

Dans une perspective actuelle où, depuis des années, s’accumulent les projets vernaculaires et les recueils thématiques de photos trouvées, l’entreprise de Brassaï peut sembler banale, voire ennuyeuse. Pourtant, si l’on remonte à l’origine de la série, si l’on en examine le fonctionnement, ce qui la compose en réalité, l’approche évolutive du photographe lui-même et la manière dont ses images ont été perçues au fil du temps par ses contemporains, nous sommes à l’évidence devant un travail précurseur, multi- dimensionnel, loin de toute banalité. Avec ses Graffiti, Brassaï colle à l’évolution de l’art du 20e siècle et, ce qui est essentiel, à l’histoire de la relation changeante entre photographie et arts visuels. Reçues à l’origine comme l’enregistrement d’un art de rue populaire, ces photographies ont acquis avec le temps un statut d’oeuvre autonome, et sont désormais évaluées en fonction de critères photographiques. La série, d’une cohérence presque monotone de prime abord, dévoile, à l’analyse, de nouveaux aspects : elle se révèle hétérogène, source d’aporie, échappant aux catégories simples où l’auteur lui-même, soucieux de maîtriser son matériau, aura tenté de l’enfermer. En ce sens, Graffiti se prête à d’infinies lectures.

Les graffiti en perspective

Graffiti – aussi bien la série en soi que le contexte plus large de l’intérêt porté par les photographesau mur et au dessin de rue – peut facilement prêter à confusion. Brassaï lui-même, qui en parle de diverses manières, ne nous aide pas à comprendre son entreprise. De fait, le projet s’étire dans le temps, et son contexte historique et artistique changeant modifie par la force des choses la compréhension de la série, tant par ses contemporains que par les historiens. Ian Walker a, le premier, attiré l’attention sur le fait que Graffiti fonctionnait dans trois contextes artistiques et intellectuels différents : le surréalisme des années 1930, l’existentialisme des années 1940 et l’informel des années 1950. Chacun des différents contextes introduit une nouvelle problématique, autorisant plusieurs regards sur les Graffiti, qui ne s’excluent pas nécessairement.

Graffiti est tout d’abord un projet documentaire autour d’un phénomène urbain. Depuis ses débuts de photographe, Brassaï a agi sous l’influence de cette impulsion. [...] Intéressé par la culture populaire et ses productions, dès l’origine de son projet sur les graffiti, il définit le principe formel et thématique qui garantit la cohérence de son entreprise. La série n’est pas le fruit d’une commande mais l’oeuvre d’un auteur qui s’est lui-même imposé un cadre. Les photographies conservent ce statut strict du « document », notamment dans les albums de Dubuffet, lorsqu’elles voisinent avec des clichés d’objets d’art populaire à la manière dont ils sont documentés dans un musée ethnographique.

À cet égard, Graffiti s’apparente à un projet d’ethnographie moderne. La série constitue en effet une documentation d’objets créés par une population urbaine dans des quartiers ouvriers. [...]

La série peut aussi se voir comme un projet sociologique. Sur la carte des graffiti parisiens reconstituée à partir des carnets du photographe, on observe que le phénomène apparaît et se cantonne aux quartiers pauvres. Aucune adresse dans l’Ouest parisien. Pourtant il est difficile de comparer la position de Brassaï à l’engagement de photographes tels qu’Helen Levitt, oeuvrant dans le cadre de la Photo League, ou Humphrey Spender, cofondateur du Mass Observation Project, qui, à la même époque, photographiaient aussi des dessins sur les murs urbains. Brassaï, malgré la présence de ses oeuvres à l’exposition de l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires, Documents de la vie sociale, en 1935, et nonobstant ses liens d’amitié avec certains surréalistes connus pour leur engagement politique radical, ne fut pas un photographe militant au sens propre du terme. Homme de gauche sans doute, peut-être même brièvement marxiste, ce que suggère sa bibliothèque, mais fut cependant avant tout fasciné par le folklore du Paris populaire.[...]

Les Graffiti sont aussi, à leur façon, oeuvre de collectionneur, passion nourrie par Brassaï depuis l’enfance. Dans les nombreux ouvrages consacrés après mai 1968 aux dessins et inscriptions, on répète à l’envi que la seule forme d’existence du graffiti, voué à l’éphémère, est la photographie. Elle seule permettrait aux graffiti d’être préservés, muséifiés, dans un désir de maîtriser ne serait-ce qu’un fragment de réalité. Lors d’une conversation avec Picasso, les deux artistes évoquent d’ailleurs leur désir – chimérique – de posséder des fragments de murs portant des graffiti. L’esprit de collection, cette propension à l’accumulation, pourrait expliquer le manque de rigueur, voire l’éclectisme de la série.

Les Graffiti, enfin, se révèlent un projet humaniste et psychologique. Brassaï est intéressé par la dimension humaine des surfaces graffitées, résultant de la confrontation de l’homme au mur. Il s’attache à ces symptômes de l’interdit, du refoulement, à ces dessins réalisés sous l’effet d’une impulsion, incognito, mais visibles par tous. Manifestation de l’inconscient, les graffiti sont aussi pour le photographe une preuve irréfutable de l’existence en l’homme d’une force créatrice primitive, d’un besoin de s’exprimer. Brassaï à de nombreuses reprises évoque des oeuvres d’enfants, et il en surprend d’ailleurs parfois en train de graver quelque chose sur un mur lors de ses promenades photographiques. Mais dans le recueil, les dessins qui peuvent passer pour des dessins d’enfants sont une minorité. On remarque avant tout sur les photographies des formes consécutives à des grattages relevant davantage du vandalisme que du jeu, et leur thématique est loin de celles que les enfants dessinent d’ordinaire lorsqu’ils jouent dans la rue. Les auteurs de graffiti sont plutôt des adolescents et de jeunes adultes. Mais Brassaï n’en parle pas, attentif peut-être à ne pas saper le mythe idéalisant le pouvoir créateur propre à l’enfance.

Reste que les Graffiti se sont perpétués d’abord et surtout comme projet artistique. La série a très logiquement fonctionné dès le début dans ce contexte, en étant publiée dans Minotaure et dans Arts et métiers graphiques, puis présentée au MoMA et à l’Institute of Contemporary Arts de Londres avant de tourner en Europe sous la forme d’une exposition. L’oeil du « photographe-auteur », l’accueil dans les musées et galeries d’art n’ont pas manqué de métamorphoser les « graffiti » en « images de graffiti devenues oeuvres ». Sans surprise, cette per spective finira par l’emporter sur tout autre. Faut-il rappeler les agrandissements d’exposition de ces photographies, à l’allure de tableaux ; et l’extraordinaire plasticité des tirages que Brassaï élaborait soigneusement dans le noir de son atelier ?

|