|

Légendes de gauche à droite : Légendes de gauche à droite :

1/ Dorothea Tanning, Chambre 202, Hôtel du Pavot,1970. © The Estate of Dorothea Tanning / Adagp,Paris. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP. Collection Centre Pompidou, Paris Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle. [SoixanteDixSept : Hôtel du pavot au Château de Rentilly (Frac Île-de-France) à Bussy-Saint Martin].

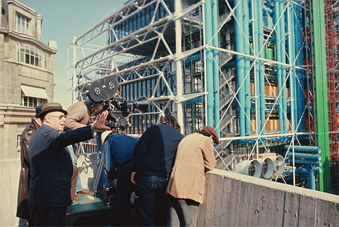

2/ Roberto Rossellini, tournage du film Le Centre Georges Pompidou, 1977. Courtesy Fondation Genesium, Jacques Grandclaude © d.r.[SoixanteDixSept : Quand Rossellini filmait Beaubourg à la Ferme du Buisson à Noisiel].

3/ Martha Rosler, Vital Statistics of a Citizen, Simply Obtained (still), 1977. Vidéo. [SoixanteDixSept : Experiment au Centre Photographique d’Île-de-France, Pontault-Combault].

|

|

extrait du communiqué de presse :

Le Centre Pompidou fête ses 40 ans en 2017 partout en France. Pour partager cette célébration avec les plus larges publics, il propose un programme inédit d’expositions, de prêts exceptionnels, de manifestations et d’événements pendant toute l’année.

Dans ce cadre, le Centre Photographique d’Ile-de-France, la Ferme du Buisson et le Frac Île-de-France, le château / Parc Culturel de Rentilly - Michel Chartier présentent SoixanteDixSept.

À travers un jeu de chiffre, ce projet en plusieurs chapitres convoque la date emblématique de création du Centre – cette « centrale de la décentralisation ». Œuvres créées ou acquises en 1977, oeuvres et relectures d’artistes nés en 1977 se déploient sur les trois centres d’art contemporain de Seine-et-Marne (77) pour faire circuler les oeuvres, les publics et les idées.

À travers trois expositions, un festival de performance et une circulation des publics, le projet revient sur une vision de l’art et de la société, un moment clé porteur de ces utopies qui, aujourd’hui encore, traversent la création contemporaine. Reconsidérer ce moment 40 ans plus tard, c’est comprendre comment un musée fait histoire, à la fois en conservant et en modélisant un futur.

Dans quelle mesure garde-t-il intact ce qui le constitue, ou devient-il un objet de fantasme, transformé par des sédimentations historiques, discursives, fictionnelles ?

À travers un jeu de chiffre, ce projet ambitieux convoque la date emblématique de création du Centre – cette « centrale de la décentralisation » - pour réinsuffler l’esprit d’une époque à l’échelle d’un territoire.

Une règle du jeu quasi-oulipienne détermine en partie le mode de sélection des oeuvres, documents et archives du Centre : oeuvres datant de 1977, oeuvres créées ou montrée en 1977, artistes nés ou décédés en 1977… autant d’entrées qui permettent de dresser un état a priori objectif de la création de l’époque et de sa réalité actuelle.

Cette mise en valeur de l’Histoire et de la Collection du Centre Pompidou se traduira par des relectures résolument singulières, en lien avec la spécificité de chacun des lieux : concentrée sur l’image (photographique, vidéographique) au CPIF, sur les modes de présentation d’une collection au château de Rentilly, et sur le processus et la transdisciplinarité à la Ferme du Buisson - avec la participation de l’ensemble de ses différents secteurs (centre d’art, scène nationale, cinéma).

SoixanteDixSept : Experiment

au Centre Photographique d’Île-de-France, Pontault-Combault

Commissariat : Nathalie Giraudeau

Co-commissariat : Audrey Illouz, Rémi Parcollet, Marcelline Delbecq, Marina Gadonneix et Aurélie Pétrel

Le projet collaboratif proposé par le CPIF tend à performer des images autant qu’à produire de nouvelles oeuvres.

Jouant d’une sélection contrainte par le chiffre 77, dans les collections du MNAM (nouveaux média et film) et dans le fonds Harry Shunk de la Bibliothèque Kandinsky, commissaires et artistes dégagent un réseau de signification d’un assemblage « magique - circonstanciel » de pièces, qui témoignent de l’énergie expérimentale de la scène artistique des années soixante-dix, notamment de la part des artistes de genre féminin.

Audrey Illouz (1976), Rémi Parcollet (1977), respectivement critique et historien d’art, et les artistes Marina Gadonneix, Marcelline Delbecq (1977) et Aurélie Pétrel (1980) sont invités à réagir à ce contexte d’exposition. Ces dernières explorent la question de l’expérimentation performative en concevant des dispositifs propices à faire image, au sein desquelles elles agissent. Elles construisent ce faisant un rapport aux images et un état d’être au monde dont une part pourrait être héritée des années 70.

SoixanteDixSept : Hôtel du pavot

au Château de Rentilly (Frac Île-de-France) à Bussy-Saint Martin

Commissariat : Xavier Franceschi

Autour de Chambre 202, Hôtel du Pavot de Dorothea Tanning se déploie une installation globale intégrant nombre d’oeuvres aux accents surréalistes jouant de correspondances explicites à la fois de matières et de situation avec l’oeuvre de l’artiste américaine.

Ce rapport à l’organique, à l’intime et à une certaine étrangeté est prolongé par d’autres oeuvres, ayant toutes pour point de jonction l’année 1977.

La seconde partie de l’exposition s’ouvre sur des formes expérimentales et prospectives, notamment pour cette fin des années soixante-dix, proposant un renouvellement des modes de narration aussi bien que des expériences à dimension performative.

SoixanteDixSept : Quand Rossellini filmait Beaubourg

à la Ferme du Buisson à Noisiel

Commissariat : Julie Pellegrin en collaboration avec Marie Auvity

En 1977, Roberto Rossellini consacre son ultime film à l’ouverture du Centre Pompidou pour se faire le témoin de l’avènement d’une nouvelle modernité artistique, architecturale et culturelle. Ignorée pendant 40 ans, cette œuvre est dévoilée aujourd’hui.

L’extraordinaire aventure de ce tournage est révélée par les archives inédites de la fondation Genesium, de son producteur Jacques Grandclaude et un film-enquête de Marie Auvity qui documente l’histoire de sa réalisation.

En écho à cet ensemble exceptionnel, les oeuvres de Brion Gysin, Gordon Matta Clark et Melvin Moti, issues de la collection du Centre Pompidou, offrent des visions subjectives sur le musée et son histoire.

|