|

Légendes de gauche à droite : Légendes de gauche à droite :

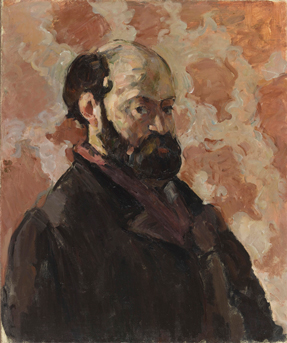

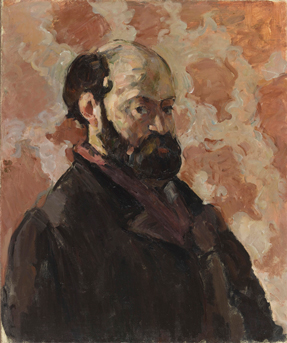

1/ Paul Cézanne (1839-1906), Portrait de l’artiste au fond rose, vers 1875. Huile sur toile, 66x55,2 cm. Paris, musée d’Orsay, don de M. Philippe Meyer, 2000, RF 2000-14. © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt.

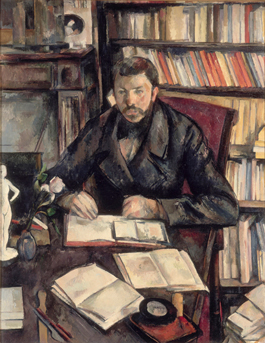

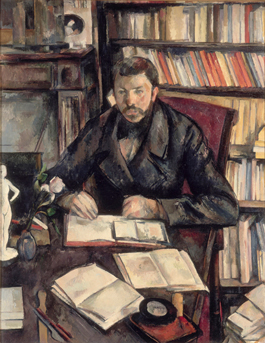

2/ Paul Cézanne (1839-1906), Gustave Geffroy, 1895-1896. Huile sur toile, 117x 89,5 cm. Paris, musée d’Orsay, don de la petite-fille d’Auguste Pellerin, 1969, RF 1969-29. © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski.

3/ Paul Cézanne (1839-1906), Paysan assis, 1900-1904. Huile sur toile, 73,3x60,3 cm. Paris, musée d’Orsay, accepté par l’État à titre de dation en paiement de droits de mutation, 2009, RF 2009-8. © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt.

|

|

extrait du communiqué de presse :

Commissaire général :

John Elderfield, conservateur en chef honoraire au Museum of Modern Art de New York et professeur à l'Université de Princeton

Commissaires :

Mary G. Morton, conservatrice et chef du département de peintures françaises à la National Gallery of Art, Washington

Xavier Rey, conservateur et directeur des musées de Marseille

Paul Cézanne a peint un peu moins de deux cents portraits au cours de sa carrière, dont vingt-six autoportraits et vingt-neuf représentant son épouse, Hortense Fiquet. Moins connus que ses natures mortes, ses paysages ou ses baigne uses, et malgré le nombre très important de manifestations consacrées à l’artiste, les portraits de Cézanne n’ont jamais fait l’objet d’une grande exposition.

Pourtant, une approche chronologique du Cézanne portraitiste permet d'étudier son évolution, en s'attardant sur les variations qui apparaissent dans la continuité de son style et de sa méthode. C’est notamment avec un autoportrait qu’il commence à peindre au début des années 1860 et c’est également avec des portraits du jardinier Vallier, parallèlement aux Grandes baigneuses de Philadelphie, qu’il achève un extraordinaire parcours artistique.

L'exposition explore les particularités esthétiques et thématiques de Cézanne dans cet exercice particulier, notamment lorsqu’il instaure un dialogue entre des oeuvres complémentaires et réalise de multiples versions d'un même sujet. Un des moments forts de l’exposition sera le regroupement de quatre versions de Madame Cézanne en robe rouge.

L’exposition « Portraits de Cézanne » pose également la question de sa conception de la ressemblance et de l'identité du modèle, ainsi que celle de l'influence qu'ont pu avoir certains d’entre eux dans ses choix et dans le développement de sa pratique. Apparaît ainsi, comme avec les ultimes versions de la Montagne Sainte-Victoire, une convergence entre peintures et dessins qui fait toute l’importance de la pratique cézannienne pour la génération des avant-gardes du début du XXe siècle qui vient puiser à la source de l’art du maître d’Aix-en-Provence. Sa façon unique de construire les formes à partir de la couleur, et son approche analytique de la nature, ont influencé les cubistes, les Fauves et les avant-gardes qui leur ont ensuite succédé. Matisse comme Picasso désignaient d'ailleurs Cézanne comme "notre père à tous". Face à ses portraits, nous sommes sans doute confrontés à l'aspect le plus personnel - et donc le plus humain - de l’oeuvre de l'artiste qui n'est pas totalement éclipsé par ses recherches formelles.

Les oeuvres présentées, venues de collections privées et de prestigieux musées du monde entier, vont du remarquable portrait de l'oncle Dominique datant des années 1860, jusqu'aux ultimes représentations de Vallier, le jardinier de Cézanne à Aix-en-Provence, réalisées peu de temps avant la mort de l'artiste en 1906.

|