|

Légendes de gauche à droite :

1/ Agnès Varda, Canton (Chine), écoliers dans une embarcation 1, 1957. Tirage argentique d’époque par l’artiste, 17,5 x 19,5 cm. Encadré : 31,8 x 33,9 cm. Courtesy de l’artiste et Galerie Nathalie Obadia Paris / BruxellesCrédit Photo : Agnès Varda.

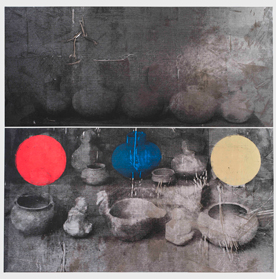

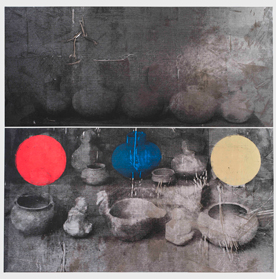

2/ Brook Andrew, Blue pot & gifts, 2018. Lin, encre, peinture acrylique. Diptyque : 108,5 x 204 cm (inférieur), 90,5 x 204 cm (supérieur). Courtesy de l’artiste et Galerie Nathalie Obadia Paris / BruxellesCrédit Photo : Bertrand Huet / Tutti Image.

3/ Chao Lu, Elsewhere no.9, 2017. Huile sur toile, 150 x 120 cm. Courtesy de l’artiste et Galerie Nathalie Obadia Paris / BruxellesCrédit Photo : Bertrand Huet / Tutti Image.

|

|

interview de Nathalie Obadia par Anne-Frédérique Fer

FranceFineArt : Chère Nathalie Obadia, dans ces temps particuliers où après la Chine, c’est la France, l’Europe, la globalité de la planète qui luttent ensemble contre le Covid-19, l’exposition Dear Hong Kong… résonne d’une façon très particulière. Exposition initialement prévue pour être présentée à Art Basel Hong Kong, qui devait se dérouler du 19 au 21 mars 2020 et qui a été annulée pour raison sanitaire, pour les artistes présentés, les amateurs d’art et les collectionneurs, vous avez décidé de présenter, à Paris, l’accrochage prévu. À l’heure de son ouverture parisienne, c’est au tour de la France d’être en confinement où l’ensemble des activités "pas indispensables à la vie du pays" dont l’intégralité du monde de la culture ont fermé leurs portes, ont annulé leurs événements, leurs expositions.

Nathalie Obadia : Merci de penser à la galerie et de faire une enquête sur cette période inédite du « confinement » qui nous oblige à réinventer notre manière de travailler.

FranceFineArt : Dans ce contexte particulier, avec votre équipe, quelles ont été vos réflexions pour présenter Dear Hong Kong… à Paris ? Puis dans le cadre du confinement pour l’ensemble de la France, quelles ont été vos réflexions pour rendre Dear Hong Kong… virtuellement accessible ? Comment l’exposition virtuelle se matérialise-t-elle ?

Nathalie Obadia : Dès que nous avons eu la confirmation que Art Basel HK était annulé, nous avons pris la décision de présenter dans le deuxième espace de la galerie, les oeuvres qui auraient dû être montrées à HK. Heureusement le transport n’était pas parti.

Comme j’apprécie beaucoup la foire de HK, c’était une manière d’être « physiquement » sur le stand puis est venue la proposition de Art Basel de créer une présentation en ligne de la foire qui est venu compléter le projet.

FranceFineArt : Pour évoquer la programmation hors les murs de la galerie Nathalie Obadia, vous êtes présente sur de très nombreuses foires, près d’une quinzaine par an. Pour Art Basel Hong Kong et au regard des artistes présentés par la galerie, mais aussi des collectionneurs venant plus particulièrement d’Asie, comment avez-vous orienté votre ligne éditoriale, artistique ? Quels sont les artistes que vous avez choisi de présenter et comment ces artistes répondent-ils aux attentes, aux goûts, aux esthétiques des collectionneurs venant d’Asie ? Les artistes présentés n’étant pas tous d’origine asiatique, les œuvres présentées sont-elles en lien direct avec l’histoire et la culture asiatiques, les techniques plastiques privilégiées en Asie ?

Nathalie Obadia : On avait choisi pour Art Basel Hong-Kong (ABHK) 2020 de montrer les artistes liés à la scène asiatique et du sud-est asiatique comme NI You Yu, le sculpteur Wang Keping. Nous avons mis en avant Brook Andrew, australien, qui est le directeur artistique de la Biennale de Sidney et dont la galerie est la seule à le représenter en Europe. Manuel Ocampo, philippin que la galerie représente depuis 1995, qui est aussi présent à la Biennale de Sidney.

Nous avons aussi exposé une très belle oeuvre de Rina Banerjee, américaine née en Inde et dont une exposition rétrospective de son oeuvre fait le tour de plusieurs musées aux USA: San José, Philadelphie, Durham, Nashville.

FranceFineArt : Pour évoquer la vie de la galerie, si par ses trois sites, deux à Paris, un à Bruxelles, la galerie Nathalie Obadia a une programmation très riche et très intense, aujourd’hui, dans le quotidien d’une galerie, qu’elle est l’importance des foires ? Quels sont les enjeux, le rôle des foires, des salons, dans la diffusion et la visibilité des artistes ? Au regard des nombreuses foires proposées à travers le monde, qu’elles sont vos stratégies pour choisir telle foire, tel pays, telle scène artistique ?

Nathalie Obadia : Les foires sont un lieu incontournable pour avoir accès à un très grand nombre d’acteurs : collectionneurs, critiques d’art, musées.

Mais il est évident qu'en 2020, il n’est peut-être plus obligatoire pour une galerie comme la mienne qui a 28 ans d’existence et qui a la chance d’être basée à Paris, le centre du marché de l'art en Europe occidentale, de devoir participer à plus de 7 ou 8 foires par an (ce qui est déjà beaucoup) car on va le voir avec les restrictions de mouvements liées à l’épidémie, les habitudes vont changer :

- Il va y avoir un retour et une consolidation du marché local et Paris a tous les atouts pour devenir encore plus rapidement une grande place de l’art et nous avons un marché national fort, cela a été bien souligné dans le dernier rapport sur le marché de l’art en 2019. Le volume d'affaires baisse partout sauf en France.

- Les “nomades de l’art” vont se faire plus rares, on verra moins des VIP collectionneurs belges, français ou américains partir pour 3 jours pour les vernissages à Art Basel Miami ou à Art Basel HK et les américains vont moins venir visiter les foires en Europe. C’est aussi la saturation d’une offre globalisée (les mêmes galeries, les mêmes artistes, les mêmes acheteurs) dans 10 foires.

Il y aura toujours deux ou trois foires globales exceptionnelles puis il y aura de la place pour des foires de « niche » plus petites, plus ciblées : ArtGenève, Art Brussels, I-54 avec un concept clair.

- La promotion du travail de la galerie et les ventes va s'accélérer avec les outils informatiques : vidéo des expositions, des oeuvres, des ateliers des artistes, et les ventes se multiplieront aussi mais il y aura toujours la nécessité de privilégier les rapports humains, les rencontres à la galerie.

Je vois que le lieu de la galerie entre ses murs, avec des expositions et des équipes efficaces, sera de plus en plus recherché car les voyages vont s’espacer et internet ne peut pas tout remplacer.

|

|

extrait du communiqué de presse :

Participant depuis 2013 à Art Basel Hong Kong, qui s’est imposée comme un des rendez-vous majeurs de la scène artistique en Asie, la Galerie Nathalie Obadia a décidé d’exposer dans un de ses deux espaces parisiens les œuvres qu’elle devait présenter pour l’édition 2020, qui a malheureusement été annulée suite à l’épidémie du Coronavirus. Cette présentation prolonge l’initiative d’Art Basel, « Online Viewing Rooms », qui donne la possibilité aux galeries participantes de promouvoir les œuvres qui devaient être montrées sur les stands. Il était dommage de ne pas exposer celles que nous avions choisies avec les artistes et les ayants-droit d’Agnès Varda, ainsi nous avons décidé d’installer le stand tel que nous l’avions imaginé, pour qu’il soit un peu moins triste de ne pas être à Hong Kong au printemps.

Cette exposition de groupe est l’occasion de mettre en avant les liens que la galerie tisse avec la scène artistique chinoise, et plus largement la région Asie-Pacifique qu’elle a à cœur de soutenir, à travers des collaborations et des échanges culturels qui se sont multipliés ces dernières années. Les artistes chinois Lu Chao, Wang Keping et Ni Youyu sont ainsi mis à l’honneur dans un accrochage qui fait également la part belle aux œuvres de Brook Andrew, Rina Banerjee et Manuel Ocampo, originaires d’Australie, d’Inde et des Philippines.

Quelques années séparent Lu Chao et Ni Youyu, qui incarnent tous deux la vitalité d’une jeune génération d’artistes chinois à la carrière internationale, autant attachée à ses racines culturelles qu’ouverte aux formes esthétiques les plus lointaines et variées qui caractérisent l’art d’aujourd’hui. En arrière-plan, une volonté de redécouvrir un héritage d’une grande richesse à travers une approche syncrétique et résolument ancrée dans son temps.

Né en 1988 à Shenyang dans la province de Liaoning en Chine, Lu Chao vit et travaille à Londres où il développe une oeuvre picturale virtuose dans une gamme essentiellement noir et blanc, aux inspirations à la fois orientales et occidentales. Ses impressions juvéniles de son pays natal inspirent à l’artiste un travail métaphorique entre peinture chinoise traditionnelle et Romantisme allemand, notamment. Le rapport de l’individu à la masse, le sentiment de solitude au sein du groupe, les notions de plein et de vide dans une certaine filiation zen, se situent au cœur de son œuvre. « (...) J’ai toujours été très sensible aux foules de gens qui se bousculent, ces images de foule où la dépression, la vulnérabilité et l’impuissance m’ont toujours accompagné en grandissant. (...) J’ai toujours pensé que chaque visage pouvait raconter une histoire, l’histoire d’une expérience récente ou encore un événement sur le point de se produire. Tous les personnages de mes peintures sont une réponse à chaque inconnu que j’ai croisé lors de mon existence. » - Un témoignage de l’artiste qui prend une connotation particulière à la lumière de la situation sanitaire actuelle.

Ni Youyu a rejoint la programmation de la galerie à l’issue d’une exposition sur «l’Ink Art» en 2015, qui avait pour vocation de mettre en lumière quelques représentants de cette scène venue de Chine, à travers la pratique de la peinture à l’encre emblématique du dialogue entre tradition et modernité qui la définit. Il y a, dans l’œuvre de l’artiste Ni Youyu, une même propension à croiser les influences de l’Est et de l’Ouest et des concepts classiques et contemporains. Né en 1984 dans la province de Jiangxi, Ni Youyu a d’ailleurs étudié la peinture à l’encre à l’Institut des Beaux Arts de l’Université de Shanghai, où il vit encore une partie de l’année. Sous-tendue par une réflexion sur les conventions esthétiques qui forgent l’histoire de l’art et son marché, son œuvre protéiforme puise aujourd’hui autant du côté de la calligraphie, des jardins asiatiques, de la philosophie zen que de l’antiquité gréco-romaine, de l’histoire contemporaine et de figures majeures de l’art occidental comme Marcel Duchamp ou Thomas Ruff. Faisant suite à une exposition personnelle importante au Yuz Museum à Shanghai, l’artiste investira la galerie rue du Bourg Tibourg à partir du 29 avril prochain.

La galerie est également heureuse de représenter depuis 2017 Wang Keping, l’un des fondateurs de l’art contemporain chinois, en raison notamment du rôle clé qu’il a joué pendant la Révolution culturelle en Chine au cours des années 1970. Né en 1949, il est l’un des acteurs principaux du Mouvement des Etoiles, dont on fêtait cet automne le quarantième anniversaire. Après ces premières années très engagées Wang Keping s’exile en 1984 en France, où il se consacre depuis entièrement à la sculpture. Dans une recherche esthétique et spirituelle inspirée de la philosophie taoïste, de la statuaire antique de la dynastie Han, de l’art populaire des campagnes chinoises mais également de grands maîtres de la sculpture comme Constantin Brancusi, Wang Keping a fait de la nature sa principale matrice formelle et de la taille du bois, un art qui coincide avec une quête d’épure et d’intemporel.

En guise de clin d’oeil et d’hommage sont également présentés des tirages d’époque de la série qu’Agnès Varda a réalisée en Chine, en 1957. Invitée par le gouvernement chinois au sein d’une délégation française de huit personnes, la jeune photographe d’alors porte un regard plein d’humanité sur des scènes de la vie quotidienne à l’aube du Grand Bond en Avant. Travailleurs à l’ouvrage, sorties d’école et villages flottants, familles et enfants sont saisis avec une sincérité et une bienveillance bien éloignées des standards esthétiques prônés à la même époque par la propagande officielle du Réalisme socialiste. Cette série a été présentée pour la première fois en Chine en 2012, lors d’une exposition consacrée à Agnès Varda au CAFA Museum de Pékin.

La civilisation occidentale et son rapport au colonialisme est par ailleurs au cœur des recherches de Brook Andrew. Né à Sydney en 1970, l’artiste est considéré comme l’une des figures incontournables de la scène Asie-Pacifique et bénéficie d’une importante actualité internationale, avec l’édition 2020 de la Biennale de Sydney dont il est le directeur artistique. Par un minutieux travail de recherche, d’étude et d’archivage, Brook Andrew construit une oeuvre pluridisciplinaire autour des notions d’histoire, de mémoire, de commémoration et de modernité, avec comme perspectives de réflexion l’héritage des idéologies impérialistes, la complexité des liens entre peuples et cultures - que son travail de juxtaposition et d’assemblage s’attache à rendre avec justesse.

Le multiculturalisme est une dimension essentielle de la pratique artistique de Rina Banerjee, également sensible aux rapports entre Orient et Occident, étant elle-même originaire d’Inde et installée à New York. Les différentes cultures qu’elle rencontre, croise, ressuscite constituent un réservoir d’images, de sens et de symboles aussi fécond que son pays d’origine. Dans un monde où les échanges sont constants et infinis, ses sculptures chimériques apparaissent comme le point de convergence d’une multitude de flux, de croisements et de mouvements migratoires, à la frontière entre nature et civilisation. En filigrane, c’est bien de la menace qui pèse sur la biodiversité et le devenir de l’homme dont il est question, à l’image de la fragilité des matériaux aux nombreuses origines qu’elle assemble. Ses délicates peintures regorgent de motifs colorés et de figures biomorphiques mystérieuses et oniriques, marqués par l’influence de l’art asiatique ancien. Rina Banerjee fait actuellement l’objet d’une rétrospective itinérante aux Etats-Unis et la galerie lui consacre un solo show à l’Armory Show en mars.

Venant compléter cet accrochage, les peintures burlesques et iconoclastes de Manuel Ocampo, né en 1965 à Quezon City, aux Philippines. L’artiste, qui vit aujourd’hui à Manille et a représenté son pays à la 57ème Biennale de Venise (2017), a su développer depuis les années 1980 un langage plastique particulièrement singulier, empli d’une insolence rafraîchissante et d’une pluralité saisaissante. Se mêlent dans son oeuvre des symboles issus de l’iconographie colonialiste, de l’art populaire, de la civilisation judéo-chrétienne, du catholicisme espagnol, de la culture underground de Manille, de l’art naif, des comics, graffitis et ex-votos mexicains, ou encore de la science-fiction - le tout conjugué dans des compositions subversives et parodiques, dadaïstes dans l’âme.

|